あわや大惨事に──。米軍普天間基地にほど近い宜野湾市野嵩の緑ヶ丘保育園に米軍ヘリの部品が落下した事故は、「命の危険と米軍基地とが隣り合わせ」にあることを、人々にあらためて実感させた。保育園の父母らはこの事故を決して忘れないと、「チーム緑ヶ丘1207」を結成し、米軍基地の存在の危険性を訴え続けている。

衝撃的な米軍機事故は、2017年12月7日午前10時16分頃に発生した。宜野湾市野嵩の普天間バプテスト教会付属緑ヶ丘保育園のトタン屋根に「ドーン」という衝撃音が鳴り響いた。いち早く気づいた神谷武宏園長はトタン屋根の上に、プラスチック製の筒を発見し、素早くカメラに収めた。トタン屋根がへこんでいた。米軍ヘリからの落下物と思われた。

この時、緑ヶ丘保育園の外の園庭には20数人の2、3歳児が、落下した屋根の下には1才児クラスの子どもたちが8名、先生方2名、園舎の奥の部屋では4才5才児20数名がクリスマスの劇の練習をしていた。1才児クラスの先生は落下の時のドーンという音を聞いていて、その前に飛んで行った米軍ヘリから落ちたのでは?!とすぐに思ったそうだ。

〈緑ヶ丘保育園の屋根を直撃した米軍機からの落下物。左側には園児の頭が見える=神谷園長の写真を複写〉

物体の落下地点が少しずれていたら、外で遊んでいた2、3歳児を直撃していたかもしれない。命の危険─父母や園長ら保育園関係者の誰もが感じた恐怖だった。

園児たちが無事だったのは、まさに不幸中の幸い。緑ヶ丘保育園にとっては1964年開園以降初めての事故である。沖縄では米軍機による落下事故は何度も繰り返されてきたが、それまではどこか他人事のように思っていたかもしれない。緑ヶ丘保育園は、安心安全な場所と信じて疑わなかった。

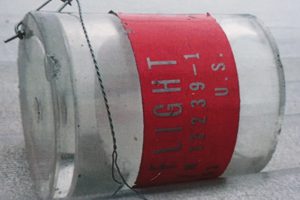

〈普天間基地所属CH53Eヘリの一部とみられる落下物。直径約7・5センチ、長さ約9・5センチ=神谷園長の写真を複写〉

子どもを通園させていた2人の母親が事故当時を振り返って、話してくれた。宮城智子さんは埼玉県から宜野湾市に移り住んできた。落下物が子どもに当たったらと思うと、時間がたつにつれ怖さがふくらみ、涙があふれてきたという。「うるさいなと感じたが、戦争に負けたから米軍基地がある。こういうものだと受け入れていたが、事故にあって意識が変わった。基地は命の危険と隣り合わせなんだ」

与那城千恵美さんは宜野湾市に生まれ、普天間基地とともに育ってきたので、米軍基地に怖さを感じたことはなかったという。しかし、やはり「基地は命の危険と隣り合わせにあることに気付いた」と。「事故を経験し、それまでの魔法が解けたような感じ。こんなに危険で恐ろしいところだと、実感しました」。

子どもたちのために、何とかしないといけないと父母らは強く決意した。3日後には父母会を開き、役員会提案の嘆願書提出が全会一致で決まった。

嘆願書は「私達の上を飛ばないで下さい!!!」との表題で、事故の原因究明および再発防止・原因究明までの飛行禁止・普天間基地に離発着する米軍ヘリの保育園上空の飛行禁止、の3点を求めた。そして全国から署名を募ることを決めた。

署名はわずか10日ばかりで2万7000筆集まった。すべての都道府県から署名が寄せられた。ことし2月の東京・政府要請には12万6907筆を持参した。

宮城さんと与那城さん、緑ヶ丘保育園の父母らは、米軍と日本政府の対応には納得できないでいる。

米軍が公表している飛行ルートでは、緑ヶ丘保育園の上空は飛ばないことになっている。部品を落下した米軍ヘリは、本来の飛行ルートを外れて飛んだのだ。

実は、保育園と道を挟んだ公民館の屋上に、県が設置したカメラがある。そのカメラが、物体落下と同時刻に、保育園の真上を飛んでいる米軍ヘリCH53Eを捕らえていた。これこそ、動かぬ証拠のはずだが、米軍は認めない。

米軍のいうことは、常識では理解できないものだった。落下物体は米軍ヘリの部品であることは認めたが、米軍ヘリからは落としていないと主張したのだ。つまり、米軍ヘリが事故原因であるとは認めないのである。宮城さんも与那城さんも「こんな言い訳あり得ない」と、米軍の対応について批判した。

日本政府の対応にも驚いた。内閣官房、外務省、防衛省の官僚たちと向き合って、様々な角度から問いただしたが、「米軍が調査中」「米軍からの回答待ち」を繰り返すだけだった。

事故から得た様々な思いを背負い、12万余の署名を携えていったのに、政府側からは「大変でしたね」の一言もないことに衝撃を受けた。

日本の主体性は、主権はどうなっているのだ。日本国民の命や安全を守るのが日本政府ではないのか。「なんだろうね、この国は」と、2人は憤る。

〈米軍ヘリからの部品落下地点を指さす「チーム緑ヶ丘1207」の宮城智子会長(左)と与那城千恵美さん〉

4月に「チーム緑ヶ丘1207」を結成した。子どもたちが卒園しても、12月7日の米軍機事故を忘れない父母らの強い思い。米軍基地があることによる様々な理不尽さ。日本政府より米軍が優位する現実。住民の命と人権は保障されない現実。この現状を何とか変えたいと。

宮城さんは「チーム緑ヶ丘1207」の会長に、与那城さんは書記に就任して父母らの活動は続いている。署名はさらに増えている。9月には、辺野古新基地建設に反対する名護市の人々と交流した。「お互いもっとつながりたいね」──。